3 Marzo 2020

0 Comments

Un panorama informativo in rapida evoluzione

Negli ultimi anni il proliferare di notizie false o palesemente manipolate ha creato un diffuso allarme sull’affidabilità di un sistema informativo nel quale i social media rappresentano una fetta importante e, in alcuni casi, addirittura prevalente. Secondo il sondaggio Demopolis per l’Ordine dei Giornalisti il 95% degli under 30 italiani accede quotidianamente a Internet e il 63% dei giovani tra i 18 e i 29 anni si informa tramite social, percentuale molto vicina al 66% riservato all’intera informazione televisiva. Le ricadute politiche e sociali sono evidenti, con la possibilità di condizionamento di massa ad ogni livello grazie all’alterazione della percezione della realtà. Non solo: la rapidità di diffusione di un contenuto non centralizzato, tipica di un social media, espone anche a rischi individuali, dal momento che anche il singolo individuo può essere esposto a contenuti offensivi, minacciosi o diffamatori senza un filtro preventivo e, molto spesso, senza neppure la possibilità di far valere le proprie ragioni successivamente alla pubblicazione.La duplice natura di infrastruttura e di editore

Gran parte dei problemi in questo senso deriva da una ambiguità di base, e cioè la doppia natura dei social media. Fino alla diffusione di questi strumenti le leggi attuali, pensate per uno scenario informativo completamente diverso e basato su realtà editoriali che agivano con strutture complesse e su tempi medio/lunghi, offrivano comunque una regolamentazione abbastanza efficace, dal momento che ciascun produttore di contenuti si assumeva la responsabilità formale (e soprattutto legale) di ciò che pubblicava secondo i meccanismi tipici del broadcast unidirezionale (una fonte, grande audience). Pubblicare un contenuto su un sito – anche non necessariamente registrato come testata giornalistica – significava incorrere nella possibilità concreta di essere rintracciati dalle autorità competenti e quindi dover affrontare le conseguenti sanzioni. Di più: gli editori che permettevano agli utenti di commentare le notizie erano formalmente responsabili (un po’ come accadeva con le vecchie “lettere al direttore” nelle pagine dei quotidiani) di ciò che diffondevano e quindi agivano applicando, oltre all’ovvia censura editoriale, anche una certa verifica delle fonti. Questo continua a valere anche per i commenti pubblicati sulle testate on line.

Al contrario i social media sin dalla loro prima nascita sono stati accreditati nella discussione pubblica con un ruolo infrastrutturale; proviamo a capire cosa significa. Qualora io diffamassi una persona utilizzando il telefono nessuno si sognerebbe di incriminare il mio gestore telefonico in quanto corresponsabile del reato; allo stesso modo se pubblico un contenuto diffamatorio su facebook si suppone quindi che sia soltanto io il responsabile. Tuttavia ci sono, rispetto a questo paragone, due importanti differenze.

Nel caso del telefono, infatti, l’utente corrisponde al gestore (esplicitamente autorizzato dallo stato in cui risiede l’utente, fatto che come vedremo ha una ricaduta molto importante) una tariffa che gli permette di utilizzare in maniera sostanzialmente arbitraria un servizio di cui diventa pienamente titolare. Nel caso dei social, invece, il contenuto generato dall’utente (e pubblicato “gratuitamente”) produce utili alla piattaforma di gestione, ad esempio Facebook, che l’azienda monetizza in termini economico/pubblicitari. In questo senso, dunque, la piattaforma social si muove non come un gestore di un servizio ma come un editore che vende la pubblicità a sua volta veicolata dai contenuti diffusi, senza però mantenerne le responsabilità conseguenti.

Una seconda rilevante differenza, come accennato, è dovuta alla dimensione sovranazionale del gestore del servizio. Per restare attinenti all’esempio già prodotto, qualora io commettessi un reato utilizzando il telefono, l’operatore di rete sarebbe costretto a fornire su richiesta i tabulati alle autorità competenti. Questo non vale per i social gestiti da multinazionali con sede negli Stati Uniti, nemmeno se operanti in Italia, dal momento che – salvo reati gravissimi come omicidi, stragi, terrorismo – le organizzazioni si trincerano dietro la più estesa necessità di “proteggere la privacy” degli utenti, negando alle autorità italiane l’accesso a informazioni rilevanti che permetterebbero, ad esempio, di perseguire per via giudiziaria gli autori di molti reati. Anche qui riscontriamo quindi una contraddizione nel comportamento di aziende che, pur operando in Italia, decidono arbitrariamente di non obbedire alle leggi italiane.

Nel dibattito pubblico (influenzato dalle pratiche di lobbying) questa forma di omertà viene solitamente spacciata per difesa delle libertà individuali: pensiamo a tutti quei casi di utenti che, attraverso l’uso dei social, diffondono critiche verso governi ritenuti non democratici, e a tutte le volte che i media hanno sottolineato la funzione “liberatrice” dei social media a partire dalle cosiddette primavere arabe del 2010. Ma la stessa omertà viene applicata nei confronti della magistratura di paesi democratici come l’Italia, ed è difficile non interpretare tale comportamento come un’ingerenza indebita che non difende ma, al contrario, comprime la libertà. Va infine notato che in altri casi (in particolare a tutela di interessi economici privati) la magistratura sembra in grado di adottare misure ben più drastiche: vale la pena ricordare il caso della violazione del diritto d’autore, che comporta il sequestro giudiziario del sito e la conseguente inaccessibilità sul territorio italiano anche quando l’infrastruttura digitale si trova all’estero. Non altrettanta attenzione, a quanto pare, è riservata ai diritti individuali e alla tutela della fede pubblica.

Il punto debole di questo approccio deriva da almeno due considerazioni. In primo luogo, le stesse politiche d’uso di un social media rappresentano un collo di bottiglia estremamente pericoloso se si ha a cuore la libertà d’espressione. Si tratta infatti di condizioni scelte non per tutelare un bene pubblico o individuale ma finalizzate alla costruzione di una piattaforma in grado di massimizzare i profitti commerciali dei suoi gestori, dunque uno spazio che non può di certo essere scambiato per “pubblico”. Si tratterebbe di una limitazione tutto sommato accettabile se l’utente avesse possibilità di scelta, come avviene per i giornali o per i siti web in generale, la cui pluralità di linee editoriali permette di osservare una (relativa) libertà d’opinione. I social, invece, sono soggetti per loro natura monopolisti, accentratori e costruiti su piattaforme chiuse. Se non sei su Facebook semplicemente non esisti e rinunci a raggiungere un pubblico potenziale di 2,3 miliardi di utenti (29 milioni nella sola Italia) che sarà tecnicamente impossibile raggiungere in altro modo. I social, tra i quali solo apparentemente si sviluppano forme di concorrenza, si configurano quindi come monopoli naturali tipici delle reti infrastrutturali. Qualcuno ricorda più i tempi delle cause per abuso di posizione dominante verso Microsoft, intentate soltanto per aver forzato gli utenti a utilizzare il proprio browser? Sono passati pochi anni ma sembra preistoria.

Che la piattaforma non possa garantire una sorveglianza efficace su miliardi di post ogni giorno è comunque un fatto banale e intuitivo; l’utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiare per attuare una censura automatica del non consentito ha delle enormi falle, sia per omissioni che per falsi positivi. Mentre risultano del tutto inutili nel caso della diffamazione, è spesso sufficiente utilizzare alcune parole vietate, indipendentemente dal contesto, per essere bannati; ed ecco che un testo palesemente antirazzista che usa la parola “negro” provoca sanzioni immediate e non reversibili. Infine, le modalità di segnalazione e ricorso che prevedono un intervento umano sono comunque farraginose, lente e spesso non risolutive, probabilmente anche per l’ampio utilizzo di personale che non è in grado di comprendere sfumature linguistiche proprie dell’italiano né forme di ironia comprensibili ai soli utenti in lingua. E rispetto a queste procedure non esiste alcuna forma di garanzia “terza” per l’utente, che è soggetto al parere insindacabile del gestore.

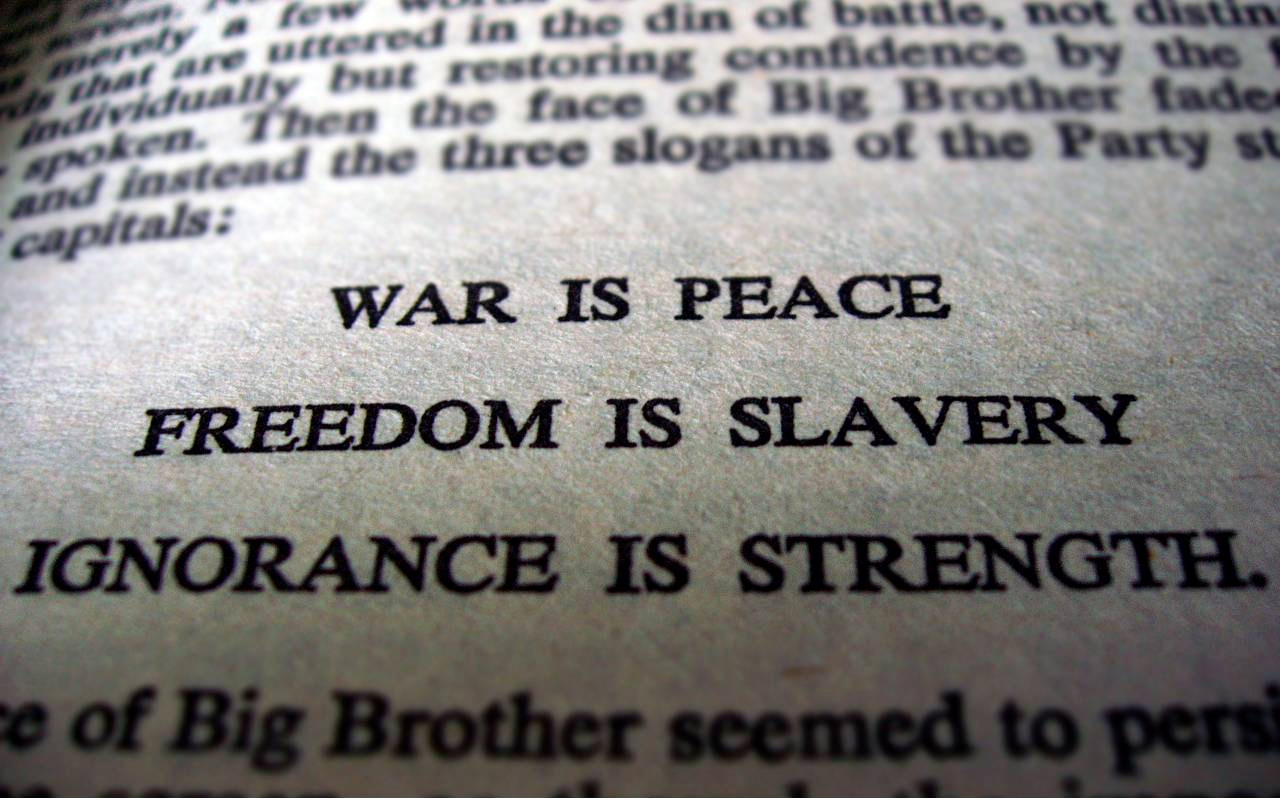

L’idea quindi che possa essere privatizzato e delegato un ministero della verità chiamato a definire lo spazio del dibattito pubblico e a censurare arbitrariamente e senza possibilità d’appello contenuti non graditi appare quindi, per questi e molti altri motivi, non risolutivo e addirittura controproducente.

Nel caso del telefono, infatti, l’utente corrisponde al gestore (esplicitamente autorizzato dallo stato in cui risiede l’utente, fatto che come vedremo ha una ricaduta molto importante) una tariffa che gli permette di utilizzare in maniera sostanzialmente arbitraria un servizio di cui diventa pienamente titolare. Nel caso dei social, invece, il contenuto generato dall’utente (e pubblicato “gratuitamente”) produce utili alla piattaforma di gestione, ad esempio Facebook, che l’azienda monetizza in termini economico/pubblicitari. In questo senso, dunque, la piattaforma social si muove non come un gestore di un servizio ma come un editore che vende la pubblicità a sua volta veicolata dai contenuti diffusi, senza però mantenerne le responsabilità conseguenti.

Una seconda rilevante differenza, come accennato, è dovuta alla dimensione sovranazionale del gestore del servizio. Per restare attinenti all’esempio già prodotto, qualora io commettessi un reato utilizzando il telefono, l’operatore di rete sarebbe costretto a fornire su richiesta i tabulati alle autorità competenti. Questo non vale per i social gestiti da multinazionali con sede negli Stati Uniti, nemmeno se operanti in Italia, dal momento che – salvo reati gravissimi come omicidi, stragi, terrorismo – le organizzazioni si trincerano dietro la più estesa necessità di “proteggere la privacy” degli utenti, negando alle autorità italiane l’accesso a informazioni rilevanti che permetterebbero, ad esempio, di perseguire per via giudiziaria gli autori di molti reati. Anche qui riscontriamo quindi una contraddizione nel comportamento di aziende che, pur operando in Italia, decidono arbitrariamente di non obbedire alle leggi italiane.

Nel dibattito pubblico (influenzato dalle pratiche di lobbying) questa forma di omertà viene solitamente spacciata per difesa delle libertà individuali: pensiamo a tutti quei casi di utenti che, attraverso l’uso dei social, diffondono critiche verso governi ritenuti non democratici, e a tutte le volte che i media hanno sottolineato la funzione “liberatrice” dei social media a partire dalle cosiddette primavere arabe del 2010. Ma la stessa omertà viene applicata nei confronti della magistratura di paesi democratici come l’Italia, ed è difficile non interpretare tale comportamento come un’ingerenza indebita che non difende ma, al contrario, comprime la libertà. Va infine notato che in altri casi (in particolare a tutela di interessi economici privati) la magistratura sembra in grado di adottare misure ben più drastiche: vale la pena ricordare il caso della violazione del diritto d’autore, che comporta il sequestro giudiziario del sito e la conseguente inaccessibilità sul territorio italiano anche quando l’infrastruttura digitale si trova all’estero. Non altrettanta attenzione, a quanto pare, è riservata ai diritti individuali e alla tutela della fede pubblica.

Il ministero della Verità

Tornando al più generale problema delle fake news appare quindi chiaro da questa prima e parziale disamina perché le norme attualmente vigenti sono del tutto inefficaci. Qualora si decidesse di accettare come immutabile la condizione illustrata l’unica soluzione possibile sarebbe quella di affidare alle società titolari delle piattaforme il compito di effettuare una censura preventiva di quanto pubblicato. In parte questo già avviene, ad esempio nel campo della tutela del diritto d’autore: chi ha provato a uploadare un video contenente una colonna sonora protetta da copyright sa bene di che si tratta. In via più generale, comunque, i social media impongono agli utenti un contratto ricco di condizioni d’uso che definiscono in maniera relativamente puntuale i contenuti che non possono essere pubblicati sulle piattaforme, prevedendo sanzioni che possono arrivare fino alla disattivazione dell’account e all’impossibilità di accedere nuovamente al servizio.Il punto debole di questo approccio deriva da almeno due considerazioni. In primo luogo, le stesse politiche d’uso di un social media rappresentano un collo di bottiglia estremamente pericoloso se si ha a cuore la libertà d’espressione. Si tratta infatti di condizioni scelte non per tutelare un bene pubblico o individuale ma finalizzate alla costruzione di una piattaforma in grado di massimizzare i profitti commerciali dei suoi gestori, dunque uno spazio che non può di certo essere scambiato per “pubblico”. Si tratterebbe di una limitazione tutto sommato accettabile se l’utente avesse possibilità di scelta, come avviene per i giornali o per i siti web in generale, la cui pluralità di linee editoriali permette di osservare una (relativa) libertà d’opinione. I social, invece, sono soggetti per loro natura monopolisti, accentratori e costruiti su piattaforme chiuse. Se non sei su Facebook semplicemente non esisti e rinunci a raggiungere un pubblico potenziale di 2,3 miliardi di utenti (29 milioni nella sola Italia) che sarà tecnicamente impossibile raggiungere in altro modo. I social, tra i quali solo apparentemente si sviluppano forme di concorrenza, si configurano quindi come monopoli naturali tipici delle reti infrastrutturali. Qualcuno ricorda più i tempi delle cause per abuso di posizione dominante verso Microsoft, intentate soltanto per aver forzato gli utenti a utilizzare il proprio browser? Sono passati pochi anni ma sembra preistoria.

Che la piattaforma non possa garantire una sorveglianza efficace su miliardi di post ogni giorno è comunque un fatto banale e intuitivo; l’utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiare per attuare una censura automatica del non consentito ha delle enormi falle, sia per omissioni che per falsi positivi. Mentre risultano del tutto inutili nel caso della diffamazione, è spesso sufficiente utilizzare alcune parole vietate, indipendentemente dal contesto, per essere bannati; ed ecco che un testo palesemente antirazzista che usa la parola “negro” provoca sanzioni immediate e non reversibili. Infine, le modalità di segnalazione e ricorso che prevedono un intervento umano sono comunque farraginose, lente e spesso non risolutive, probabilmente anche per l’ampio utilizzo di personale che non è in grado di comprendere sfumature linguistiche proprie dell’italiano né forme di ironia comprensibili ai soli utenti in lingua. E rispetto a queste procedure non esiste alcuna forma di garanzia “terza” per l’utente, che è soggetto al parere insindacabile del gestore.

L’idea quindi che possa essere privatizzato e delegato un ministero della verità chiamato a definire lo spazio del dibattito pubblico e a censurare arbitrariamente e senza possibilità d’appello contenuti non graditi appare quindi, per questi e molti altri motivi, non risolutivo e addirittura controproducente.

Dimmi chi sei

Nel dibattito sulle fake news, successivamente esteso all’argomento correlato dell’hate speech – e cioè alla diffusione di messaggi d’odio, intolleranza e pregiudizi – ha più recentemente fatto irruzione il nodo dell’identificabilità dell’autore. In particolare, il deputato Luigi Marattin in risposta allo stimolo del regista Gabriele Muccino ha immaginato un social costituito da identità palesi, per accedere al quale fosse necessario registrare il proprio documento di identità presso la piattaforma che gestisce il servizio.

La proposta, a voler essere benevoli, è particolarmente ingenua per numerosi aspetti tecnici e pratici; ne indicherò solo alcuni tra i più macroscopici. In primo luogo non è affatto chiaro in che modo il gestore della piattaforma (che a oggi, lo ricordiamo, è un ente commerciale con sede in un paese straniero) possa verificare l’autenticità del documento consegnato, se non godendo di libero e illimitato accesso all’intero database nazionale delle identità dei cittadini, opzione talmente assurda da essere adatta più a un romanzo distopico che a una possibilità concreta. Secondariamente, già oggi esiste una non marginale possibilità di identificazione fornita dai tracciati IP in possesso del gestore della piattaforma che però, come detto precedentemente, li nega sistematicamente alle autorità giudiziarie dei singoli paesi per via del particolare regime giuridico all’interno di cui opera, tollerato e anzi incoraggiato dalle istituzioni statali. Che poi questa soluzione accresca ulteriormente i dati in possesso di un’azienda privata, con tutti i pericoli di data leak che ne conseguono, è un ulteriore elemento che rende la proposta non solo un errore, ma addirittura un pericolo. E i precedenti, purtroppo, non sono incoraggianti.

Ma a rischio non c’è solo l’informazione.

Se già lo scenario fin qui delineato solleva più di una perplessità, continuano a non essere sufficientemente discusse le conseguenze del contesto descritto. Può continuare a dirsi “democratico” un sistema in cui una parte crescente dell’informazione risponde non più e non solo a logiche di mercato mitigate dal controllo pubblico, in cui comunque le distorsioni proposte dalle varie fonti tenderebbero a compensarsi e a integrarsi, ma da meccanismi opachi, gestiti per lo più in forma di monopolio, e che sfuggono completamente al controllo pubblico? Il tema non è nuovo, ma quella che davvero sembra essere crollata è la preparazione del decisore politico: se venti o trenta anni fa il problema del pluralismo e della vigilanza pubblica dell’informazione era all’ordine del giorno di tutte o quasi le forze politiche – si ricorderanno gli infiniti dibattiti sul sistema radiotelevisivo dalla legge Mammì alla legge Gasparri, poi declinati nell’introduzione di tetti pubblicitari resi obsoleti dalla tecnologia digitale – oggi prevale un atteggiamento fideistico verso le leggi di mercato, nonostante queste stiano dimostrando sul campo la loro insufficienza nel campo dell’informazione, e quindi efficaci soluzioni di merito sembrano essere molto lontane dall’essere elaborate e proposte; e nel frattempo reti di bot e ingerenze internazionali fanno a pezzi la nostra possibilità di essere informati correttamente.

Ma a rischio non c’è solo l’informazione.

Se già lo scenario fin qui delineato solleva più di una perplessità, continuano a non essere sufficientemente discusse le conseguenze del contesto descritto. Può continuare a dirsi “democratico” un sistema in cui una parte crescente dell’informazione risponde non più e non solo a logiche di mercato mitigate dal controllo pubblico, in cui comunque le distorsioni proposte dalle varie fonti tenderebbero a compensarsi e a integrarsi, ma da meccanismi opachi, gestiti per lo più in forma di monopolio, e che sfuggono completamente al controllo pubblico? Il tema non è nuovo, ma quella che davvero sembra essere crollata è la preparazione del decisore politico: se venti o trenta anni fa il problema del pluralismo e della vigilanza pubblica dell’informazione era all’ordine del giorno di tutte o quasi le forze politiche – si ricorderanno gli infiniti dibattiti sul sistema radiotelevisivo dalla legge Mammì alla legge Gasparri, poi declinati nell’introduzione di tetti pubblicitari resi obsoleti dalla tecnologia digitale – oggi prevale un atteggiamento fideistico verso le leggi di mercato, nonostante queste stiano dimostrando sul campo la loro insufficienza nel campo dell’informazione, e quindi efficaci soluzioni di merito sembrano essere molto lontane dall’essere elaborate e proposte; e nel frattempo reti di bot e ingerenze internazionali fanno a pezzi la nostra possibilità di essere informati correttamente.